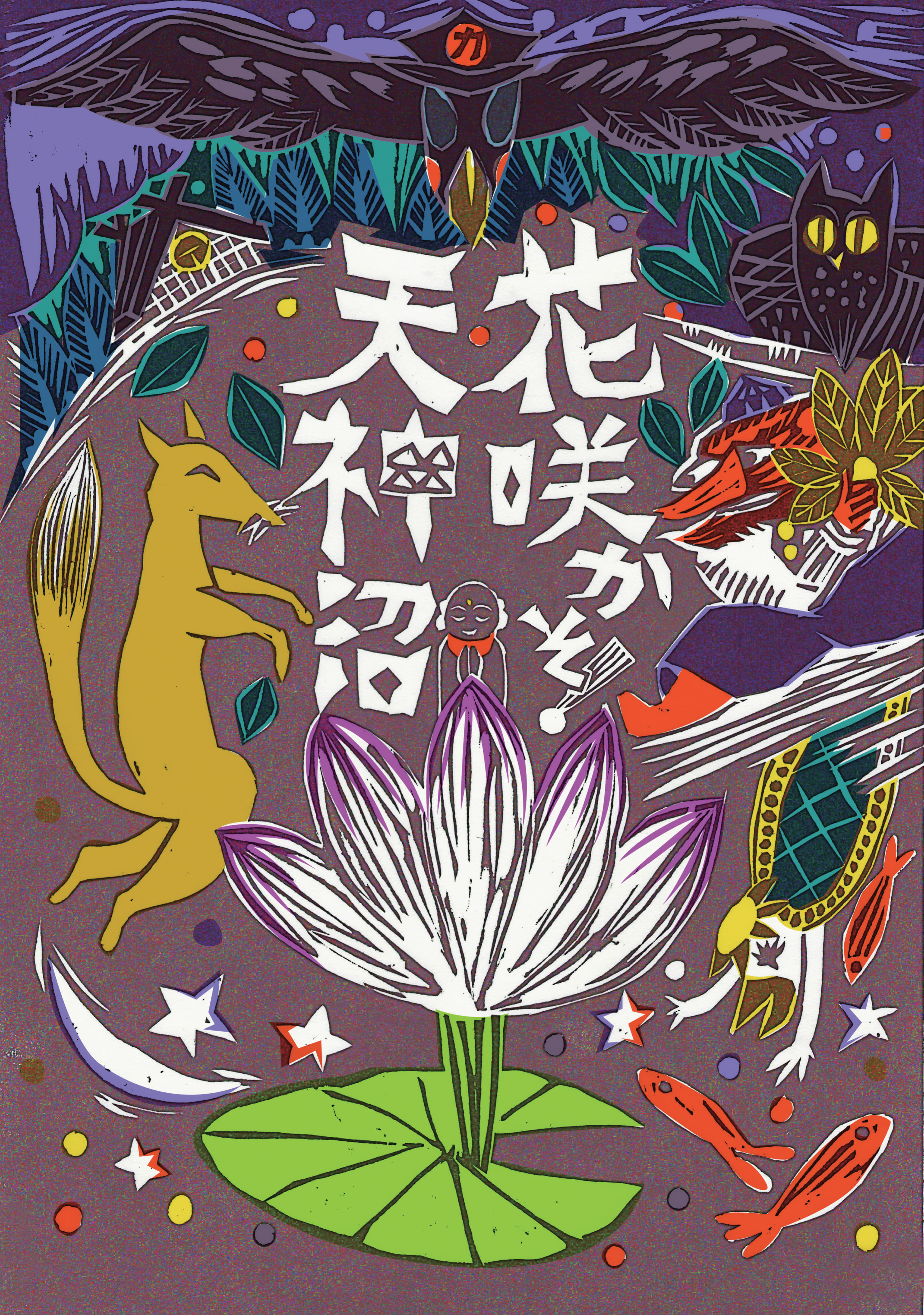

花咲かそ!天神沼

作品について

あらすじ カァー!われらカラス一座

人間の目には見えない物語を芝居に仕立てて演じる、旅の一座でごさいます。今回はカッパから聞いた話を披露いたしましょう。

ときは現代、ところは天神森の天神沼。妖怪とは名ばかりの子どものカッパとテングとキツネが住んでいる。ここのところ雨が降らずに沼の水が枯れ、カッパはまるで元気がない。心配して様子を見にくるのは、この土地に先祖代々住んでいる千代ばあちゃんだけ。かつて沼はハスの花が見事に咲き、ばあちゃんはもう一度ハスの花がみたいと願っていた。

そこへやってきたのが怪しげな社長、鯰髭太郎。この土地を売ってほしいと言ってきた。森を開発し大もうけをたくらんで、強引に測量を始めてしまう。実は沼の水が枯れてきたのも隣の山の開発が原因だったのだ。これはたいへん!三匹は、ここを守るため、ばあちゃんの願いを叶えるために勇気をふりしぼって立ち上がる。

さてさて、彼らの力ではたして天神沼に、また花は咲くのカァー!?

花を咲かせよう 作・脚本/金田拓・堀切リエ

「枯れ木に花が咲くことより、生きた木に花が咲くことにおどろきなさい」と言った江戸時代の哲学者がいます。花が咲くには、大気、雨、土、微生物など生きものの多様なつながりが必要で、それらは一度とぎれると蘇らせるのは大変な、実に尊いものです。私たちは、カッパ、テング、キツネたちの力を借りて、天神沼に再び花を咲かせる物語を書くことにしました。

書くきっかけになったのは、劇団風の子創設者の多田徹が書いた「おおさわぎ天神沼」(初演1964年)で、江戸時代を舞台に、年取った三匹の妖怪たちが子どもの未来のために力をふりしぼるという話です。多田は、「社会の本当の姿は、子どもや年寄りなどの弱い立場から見える」と話していました。

今、子どもたちの未来に大きくのしかかっているのは、私たち人間が引き起こした地球の環境問題です。カラス一座のカラスたちは、人間の目には見えずに生きてきたものたちの話をおもしろい芝居に仕立てたそうです。さて、何が見えてくるでしょうか。

未来に向かって 演出/中島研

「地球は未来の子どもからの大切なあずかりもの」こんな言い伝えがあるそうだ。

我々が住んでいる世界には、人間、動物、植物、他にも沢山の生物が生きている。そして、目に見えない、おばけや妖怪も存在しているのかもしれない。それらが混在した中で、生物と自然はバランスを保ちながら成立してきた。しかし、時には、人間のエゴや都合が横行し、そのバランスが崩れ、様々な現象が起こることもあるようだ。今の時代、そんな警告がどこからか発せられているように思えてならない。

時は、過去から現在へ、そして未来へと巡り、永々と流れ続ける。

この作品は、人間の千代ばあちゃんと、天神沼に住む3匹の子ども妖怪が森を守るため、夢に向って奮闘する物語だ。

自然と命あるものが、どう調和し、生き合っていけばいいのか。今、本当に大切なものって何なのか。この作品を通して、未来を生きる子どもたちと一緒に考えてみたいと思う。

これからを生きる力 制作にあたって

天神森に棲む三匹の妖怪はみな子どもです。見栄っ張りだけど友だち思いのテング、気が強いけれどいざというときには頼りになるキツネ、心優しいけれど引っ込み思案のカッパ。三匹はまだまだ半人前なので、テングはちっとも空を飛べないし、キツネは化けても耳と尻尾がついたまま、カッパは相撲で負けっぱなし。しかし、三匹の力がとうとう花開く瞬間がやってきます。天神森を守るため、千代ばあちゃんを助けるため、仲間の夢を本気で応援するためにその力は一気に開花するのです。

今を生きる子どもたち一人ひとりの中に、この地球をも救う力がある。そう信じてこの芝居を作りました。子どもたちは奮闘する三匹の妖怪を応援し、一緒に腹を立て、ともに笑いながら自分自身を重ね合わせてみてくれるでしょう。「これからを生きる力」を花咲かせる一助となることを願っています。

公演にあたり

| 作品名 | 花咲かそ!天神沼 |

|---|---|

| 上演時間 | 1時間10分 |

| 準備時間 | 3時間30分 |

| 後片付け | 2時間 |

| 公演班人数 | 5人 |

| 会場条件 | 8間×10間 |

| 備考 |

鯰髭太郎

スタッフ

| 作・脚本/金田拓・堀切リエ | 演出/中島研 | 音楽・効果/曲尾友克 |

| 振付/桐山良子 | 衣裳/小峯三奈 | 美術/浅野井優子・中島研・劇団風の子美術部 |

| 制作/浅野井優子・田中美和・𠮷野由起 |